Article読み物

お大師様のやさしさと壮大さに触れる一日。“弘法大師御誕生1250年記念大法会”現地レポート in須磨寺

1250年前。

真魚少年が生まれたのは

讃岐の国。

やがて彼は、

海を越えて、唐に渡り

真言密教の正統後継者となり、

日本にその教えを持ち帰ります。

それから

1200年の月日が過ぎようとも

いまでも

「お大師様」の名前で親しまれ

多くの人の

帰依を集めています。

弘法大師空海

生誕1250年記念大法会

この日、須磨寺に集まった

たくさんの人たちの笑顔を

お大師様は願われていた

のかもしれません。

当日の模様を

臨場感たっぷりに

お届けいたします。

須磨寺の大法会 秘仏も特別御開帳

弘法大師空海は、日本仏教界に燦然と輝くスーパースター。

真言密教の正統後継者として、その教えを唐から日本に持ち帰ったことから、当時の朝廷が絶大なる信頼を寄せるだけでなく、「お大師さま」の名称で庶民からも親しまれています。

空海ファンは昔も今も変わらず多く、総本山の高野山には織田信長や豊臣秀吉らのお墓が建てられているのは有名な話。

また、空海の足跡を追う巡礼旅「四国遍路」を行う人はあとを絶たず、最近では外国人のお遍路さんも増えてきたとのこと。

2023年はお大師様御誕生から1250年の記念となる年。神戸市の大本山・須磨寺でも、記念大法会を厳修し、多くの参詣者でにぎわいました。

当日はこころね編集部も現地に急行。大法会の模様を朝から夕方までくまなくレポート。

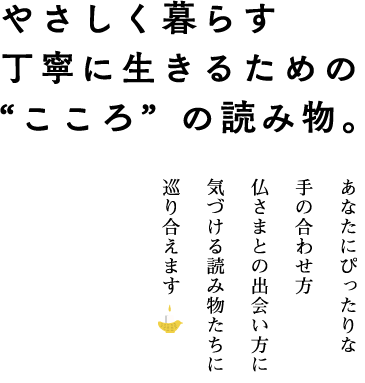

最後には大法会を終えたばかりの小池陽人副住職のインタビューも収録。どうぞ最後まで読み進めてみてください。

仏さまとのご縁をつなぎ、誰もが楽しむことのできる1日

朝8時須磨寺入り。そして夕方5時45分に取材完了。筆者の心は充足感で満ち溢れていました。

秘仏開帳・柴燈護摩・記念大法会といった厳粛な儀式が執り行われる一方、見どころ満載のステージプログラムや、参詣者が自ら楽しめる体験プログラムも用意。

さらには、キッチンカーやカレー販売など、老若男女、仏教ファンから休日の家族連れまで、どんな人であっても、仏さまとご縁をつなぎ、催し物を楽しめる企画力とその実現力に舌を巻いたというのが、正直な感想でした。

当日の境内図(須磨寺公式サイトより)

秘仏本尊 聖観世音菩薩 御開帳

この日一番の見どころは、7年ぶりとなる須磨寺の本尊である秘仏・聖観世音菩薩の御開帳。いつもは御厨子の扉の奥にご安置されているお姿が、弘法大師空海ご誕生1250年を祝うかの如く、その姿を私たちの前に現わしてくださいました。

順路には長蛇の列。予想をはるかに超える人数が秘仏本尊を拝観し、その列はプログラムの最後、大法会の時間になっても途切れることはありませんでした。

本堂では、秘仏本尊の御厨子を御開帳して、記念大法会が厳修された。

午前8時30分の御開帳から夕方まで、秘仏内拝のための行列は絶えることがなかった。

煩悩を燃やし、祈りを込める「柴燈護摩」

柴燈護摩とは屋外で行われる護摩供養のこと。

場を清め、諸仏を招き、藁などを積み上げて作る護摩壇に点火します。燃え盛る護摩の炎の中に「天下泰平」「五穀豊穣」「家内安全」などの祈願が書かれた護摩木を投げ入れます。

鳴り響く太鼓や錫杖の音、朦々と燃え上がる炎の熱気、そして行者たちの迫力ある修法。柴燈護摩を愛好する人は大変多く、この日も須磨寺には数多くの人が護摩壇を囲みました。

「行者入場」法螺貝の音が鳴る中、行者が入場する。

「法剣の儀」行者の剣で結界内の穢れを祓う。

「法斧の儀」行者の斧で結界内の穢れを祓う。

「法弓の儀」行者の弓で、東方、南方、西方、北方、そして護摩壇中央の魔を射抜き、穢れを祓う。

点火に先立ち、松明を前にして、願文が奉読される。

松明に火を移し、護摩壇に点火する。

またたく間に煙が立ち上る。

護摩の秘法を修し、一心に祈念する小池弘三管長猊下。

低頭する参詣者。「梵天」を振って穢れを祓う。

錫杖の音に合わせて、光明真言、不動真言、般若心経などが読誦される。

護摩供養の炎を燃え盛らせるのは、参詣者たちによる護摩木。護摩木には「家内安全」「病気平癒」「商売繁盛」などの祈願が書かれる。

私たちの「ああなりたい」「こうなってほしい」という欲が、供養の炎へと姿を変える。まさに真言密教の説く「煩悩即菩提」の世界を大迫力の中で見せてくれるのが柴燈護摩である。

参詣者たちは、燃え盛る炎を目で見て、立ち上る煙を全身に浴び、手に合掌をして、行者たちの修法を見守った。

小池陽人さんの辻説法

柴燈護摩を終え、いよいよ大法会は祝宴ムードへ。

稲荷社前ステージでの催しの一番手は小池陽人副住職の辻説法。

YouTubeチャンネル『小池陽人の随想録』はチャンネル登録者数が6万人に迫る勢い(2023年5月現在)。小池さんの法話を楽しみにお参りした人も少なくない様子でした。

お大師様の生誕1250年をお祝いする日。この日の小池さんの法話は、お大師様の生涯から、私たちが学べる3つのことをテーマとしました。

まず、エリートへの道を断ち、大学を中退して仏道に進んだお大師様になぞらえて、「一度きりの人生を悔いなく生きる勇気を持ってほしい」と話します。

そして小池さん自身のお遍路体験を交えながら、外に出ること、人と出会うこと、笑顔でいること、見返りを求めない施しを与えることが、私たちを幸せにしてくれると説きました。

小池さんの法話から、お大師様自身が親しみのある僧侶であり、そのお大師様を慕う人たちが生んだ遍路もまた、人々のやさしさを感じられるあたたかい文化であることに気づかされます。

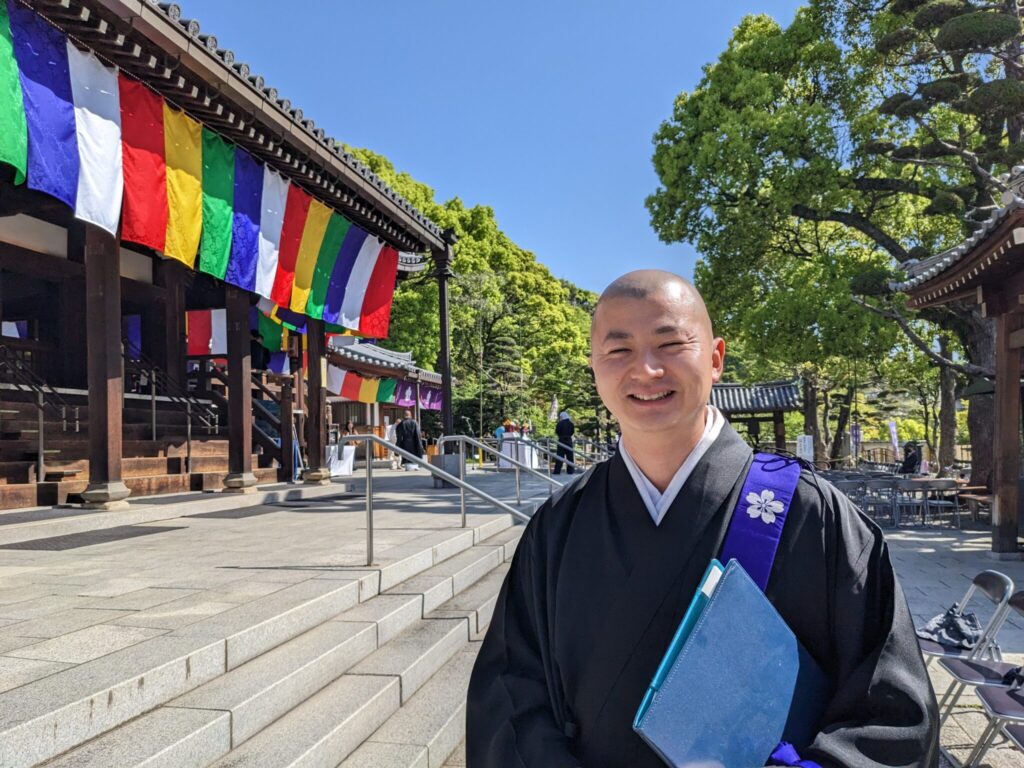

法話をする小池陽人副住職。

その上で、最後にはお大師様がいかに壮大な方であったか、小池さんは熱弁します。

お大師様はこう仰いました。「虚空尽き、衆生尽き、涅槃尽きなば、わが願いも尽きなむ」

生きとし生ける者が皆いなくなったとき、そして、涅槃寂静の悟りの境地そのものもこの世から全部なくなってしまったとき、そのときやっと、私の願いも尽きるであろう。

つまりこれは、我々が生きている限り、いつまでもいつまでも、お大師様は我々のことをお祈り続けて下さっているということです。

自分の価値を自分で決めないこと、自分の価値を他人の評価で決めないこと、お大師様こそが、あなたの命の価値を知って下さっています。

有限の時間、空間、人間関係の中で、私たちはさまざまな苦しみに捉われてしまいがちです。

でも、いまもこれだけたくさんの人に慕われているお大師様が、今日も私たちのために祈って下さっている。そう思うと、なんだか心が晴れやかになるものです。

「自分がこの世からいなくなっても、その存在のことを考えられる人であられたらいいなと思います」

そんな言葉とともに、仏教詩人・坂村真民の詩『あとから来る者のために』の朗読で法話を終えた小池さん。

さわやかな笑顔と語りに向けられた万感の拍手が、透き通る春の青空に吸い込まれていきました。

須磨寺のシンボル・三重塔を前に法話をする小池さん。朱塗りの建物、植栽の緑、そして澄んだ青空のコントラストが参詣者の心をすがすがしくさせる。

法会を彩る奉納ステージ

小池さんの法話のあとは、ステージ上でさまざまな催し物が行われ、お大師様ご生誕のお祝いに花を添えました。

法要の主役はお坊さんだけではありません。地域の方々もステージに立ち、日ごろの修練で身に着けた伝統的な武道や音楽で、ともにこのおめでたい法会を盛り上げます。

空手演武奉納(正覚院飛龍館道場)

須磨寺こども長唄奉納演奏(須磨寺櫻壽院教室)

一絃須磨琴奉納演奏

さまざまな体験イベント

この日の須磨寺のもうひとつの見どころが、さまざまな体験ブース。仏画、塗香、ろうそく、数珠、そして瞑想体験ができるということで、数多くの人がそれぞれのブースに押し寄せ、順番待ちの列が絶えることがありませんでした。

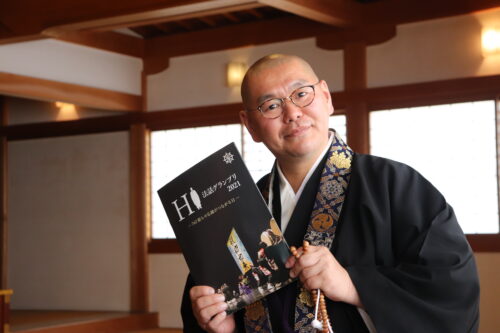

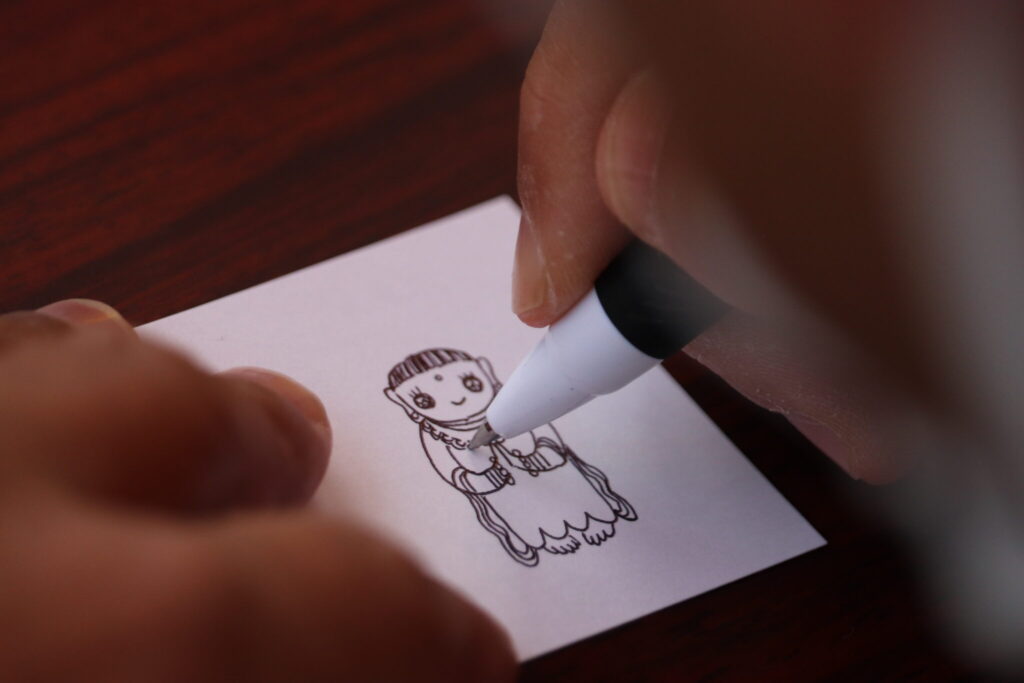

尾中康宏さんによる「1000秒であなただけの千手観音を描く」

西日本を中心に、独特のタッチで千手観音の絵を描き続ける尾中康宏さん。尾中さんの書く仏さまはとにかくかわいく、しかも世界に一人、あなたのためだけに描くというコンセプトが人気を博しています。

この日も朝から長蛇の列。お客さんとコミュニケーションをとりながら、丁寧に筆を進めていきました。

高野山より出店の塗香作り体験(一の橋天風・馬場麻美さん)

真言宗の聖地・高野山より参加の「一の橋天風」馬場麻美さんによる塗香作り体験教室。

塗香とは肌に塗り込むお香のこと。白檀、龍脳、桂皮など、さまざまな香料を自分好みに配合して、世界に一つのオリジナル塗香ができ上がります。

密教の修法では身を清めるために必ず用いられる塗香。「密教の世界を少しでも体感してもらえれば」と馬場さん。ご自身もチャンネル登録1万人を超えるYouTuberで、この日は馬場さんをフォローする人たちも足を運んでくれたとのことです。

ろうそく作り体験

風船型の手作り蝋燭に、思い思いの絵を描いていきます。空洞となった内部にLEDライトを差し込むことで、ほんのり明るいオリジナルランタンの出来上がりです。

数珠づくり体験

数珠は、礼拝する際に用いる大切な法具。好きな球を連ねて“マイ数珠”を作る人があとを絶ちませんでした。

阿字観瞑想体験(塔頭寺院・蓮生院にて。講師は永幡智明師)

真言宗独自の瞑想が「阿字観」。「阿字」とは本尊・大日如来を表す一語。

「現代人は呼吸が浅い。深く息をすることで、身が整い、やがて心も整う」と話す講師の永幡智明師。午前と午後の、計3回行われた瞑想会はいずれも定員オーバー。

参加者の中には「亡くなった家族が私の中に現れてくれた」など、ふだんすることのない瞑想体験が、自身を深く見つめ直す機会となったようです。

キッチンカー。フードコート

空腹のおなかを満たしてくれるキッチンカーも出店。どれもおいしいものばかりで、頬張る口元から笑顔がこぼれ落ちます。

筆者は、大海老天ひやしうどんをいただきました。美味!

大法要に先立ち、献花と御詠歌奉納

午後2時に行われる弘法大師御誕生1250年記念大法要に先立ち、本堂では銀閣寺の初代花方から花士(草木に仕え、大自然や神仏に花を献ずる者)となった珠寶氏による献花が行われました。

御詠歌が歌われる中、外陣で活けたお花が、秘仏本尊の前に供えられます。

珠寶氏。その場で茎を切り、花を組み、花瓶に活ける。

献花の最中、堂内ではきれいな鈴の音にあわせてご詠歌が読まれる。

境内では、僧侶や行者に連なり、天童に扮した稚児たちが行列を組み、本堂へと歩みを進めます。

純粋な魂を持った稚児たちは、境内の穢れを祓う存在と考えられていた。

そして本堂の前で、居合道の奉納演武。

緊張感みなぎる静寂と一瞬の迫力に、参詣者全員が固唾を飲みます。朝から始まった記念大法会が、いよいよクライマックスに差しかかっていることを感じます。

弘法大師御誕生1250年記念大法会

午後2時。須磨寺本堂において、弘法大師御誕生1250年記念大法会が厳修されます。

弘法大師空海は、宝亀5(西暦774)年にこの世にお生まれになり、日本に真言密教の教えを伝え、広めました。

それから1250年の月日が経とうとも、お大師様を慕う人は絶えることがないのは、きっと「虚空尽き、衆生尽き、涅槃尽きなば、わが願いも尽きなむ」というお大師様の“願い”が、いまを生きる私たちに降り注がれているからに違いありません。

お大師様の願いに応えるべく、令和5年4月23日、日本中から僧侶や行者が参集し、いまここに記念大法会が営まれます。

そして、この日須磨寺に集まった多くの善男善女たちは、その功徳を回向しようと、手に金剛合掌を組み、一心に「南無大師遍照金剛」の御宝号を唱えるのです。

広縁に並ぶ僧侶たち

洒水で場を浄める小池弘三管長猊下。

僧侶が放つ散華を求める参詣者たち

大法会では、管長猊下を導師として、経文や真言が読誦され、諸仏菩薩を供養し、お大師様の功績を讃嘆します。

小池管長猊下の目線の先におられる、秘仏本尊・聖観世音菩薩

法要中、参詣者たちはおのおのの心に浮かび上がった想いや願いを秘仏本尊に託すかのように、合掌に祈りを込めます。

真言宗の合掌は「金剛合掌」。両手の指を互い違いに組み合わせるのは、右手が仏さま、左手が衆生、両者が一つとなって金剛石のように固いきずなで結ばれるさまを表しているからだと言われています。

大法会を終えて、参詣者に挨拶をする小池管長猊下。

管長猊下をはじめ、僧侶たちが退堂し、記念大法会が終了。

こうして、須磨寺の一日が終わりました。

あっという間に時間が経ったのは、参詣者の誰もが、一瞬一瞬を充実させていたからに他なりません。

秘仏の御開帳に見とれ、ド迫力の柴燈護摩に心が洗われ、小池さんの法話に自身の生き方を見つめ直し、そして楽しい体験イベントやステージの催し物、家族や仲間たちと美味しいものを食べて、誰もが笑顔で、すっきりとした表情をしていたのが印象的でした。

筆者も、朝8時半に須磨寺に到着してから9時間。腰かけることなく、一眼レフを両肩にひっさげて、あちこちと走り回りましたが、まったくの疲れ知らず。大法会が大成功に終わったことを実感したのは、私だけではないでしょう。

大法会を終えたばかりの小池陽人副住職に訊く

大法会を終えて、片付けもひと段落ついた頃、この日一日の感想を、小池陽人副住職に伺いました。

- 今日は本当におつかれさまでした。

いやいや。玉川さんも日曜日のお忙しい時に取材して下さり、本当にありがとうございました。

- 柴燈護摩や法要といった儀式と、野外ステージや体験ブースなどのいわゆる“エンタメ”的な部分がうまく融合された、すばらしい一日でした。

それはそれは、ありがとうございます。コロナ明けではじめての本格的な大法要です。気を遣う部分もありましたが、でも大法要ってやっぱりいいですね。われわれ僧侶以外のたくさんの方が主役になれる。空手や居合の演武、琴や長唄の演奏、稚児行列など。ひとりひとりが主役になってもらえるのが素晴らしく感じました。

- 今年は弘法大師空海さまがお生まれになって1250年。小池さんにとって、改めてお大師様ってどんな方ですか?

スーパースターなのに親しみを感じられる。お医者様で例えると、専門医でものすごく論文を書いたりする一方で、臨床現場に出て市井の患者さんに寄り添うような方。本当にすごいお方だと思います。

- 改めて、われわれがお大師様から学べることって、何があるのでしょうか?

真言宗の中ではお大師様はあまりにも偉大過ぎて、逆に絶対視されているところがあります。お大師様のおことばを受け止めるのはもちろんですが、それと同じくらいに大事なのが、今、この世にお大師様が生身の人として存在されたら、何をされるだろうか、どう考えるだろうかと想像することだと思います。

- なるほど。そのたとえとして、お大師様が大学を中退した話をされたのですね。

はい。新しい道に飛び込むことはとても勇気のいることです。法話の中では触れませんでしたが、お大師様は覚悟を持って遣唐使船に乗って、唐にも渡られています。このように、勇気をもって新たな世界へ一歩踏み出す姿を、私たちはいろんな場面で真似できるのではないだろうかと、思いますね。

- ありがとうございます。では、最後に、今日一日の感想を聞かせてもらえますか?

いやあ、もうね、とにかく嬉しかったです。もう語彙が少なくて申し訳ないんですけど(笑)一日中ずっと、みなさんの笑顔が見られて、こちらが幸せな気持ちになりました。遠方からもたくさんの方が来られて…。

- 私も四国からお参りの方とご縁をいただきました。

それはすごいことですね。九州や東北からという方もおられたみたいで、本当にありがたい限りです。

- 今日は本当におつかれさまでした。そして、ありがとうございました。