Article読み物

舞楽にかけた1460日|真宗文化研究会30周年記念『舞楽と聲明の調べ』【予習編】

2025年3月30日

アクリエひめじに響き渡る

「舞楽と聲明の調べ。」

仏教伝来から約1500年。

伝統的に受け継がれてきた

声明、謡物、舞楽を

身体全体で体感できる

またとない機会です。

コロナ禍で開催された

前回公演から4年。

より大きな会場で

より本格的な伝統音楽

「舞楽」に挑戦します。

この記事では

本公演をより深く

楽しんでいただくために

舞楽を中心に

その見どころをお届けします。

舞台に立つ出演者たちへの

インタビューと

本番までの1460日の歩みを

ご覧ください。

※この記事では、真宗文化研究会を「真文会」と略します。

舞楽とは?

まずはじめに、舞楽についての”基本のキ”を抑えておきましょう。

舞楽は、雅楽の音色に合わせた日本古来の舞

舞楽とは、雅楽の演奏に合わせて行われる日本古来の舞のことです。

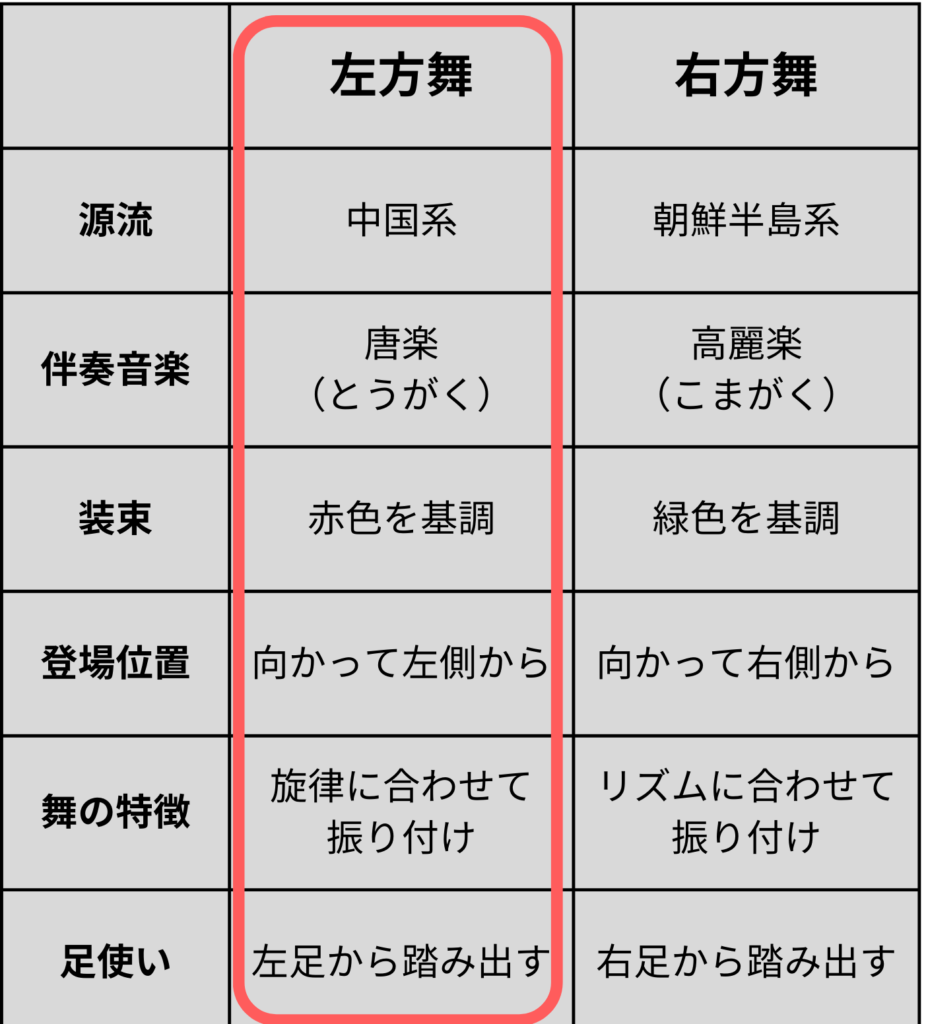

日本に伝来した舞楽には2つの潮流があります。

●中国や東南アジア経由の唐楽「左方舞」

●朝鮮半島経由の高麗楽「右方舞」

それぞれ、楽器、衣装、登場の位置などが異なります。

ちなみに、本公演の舞楽は「左方舞」です。

左方舞と右方舞

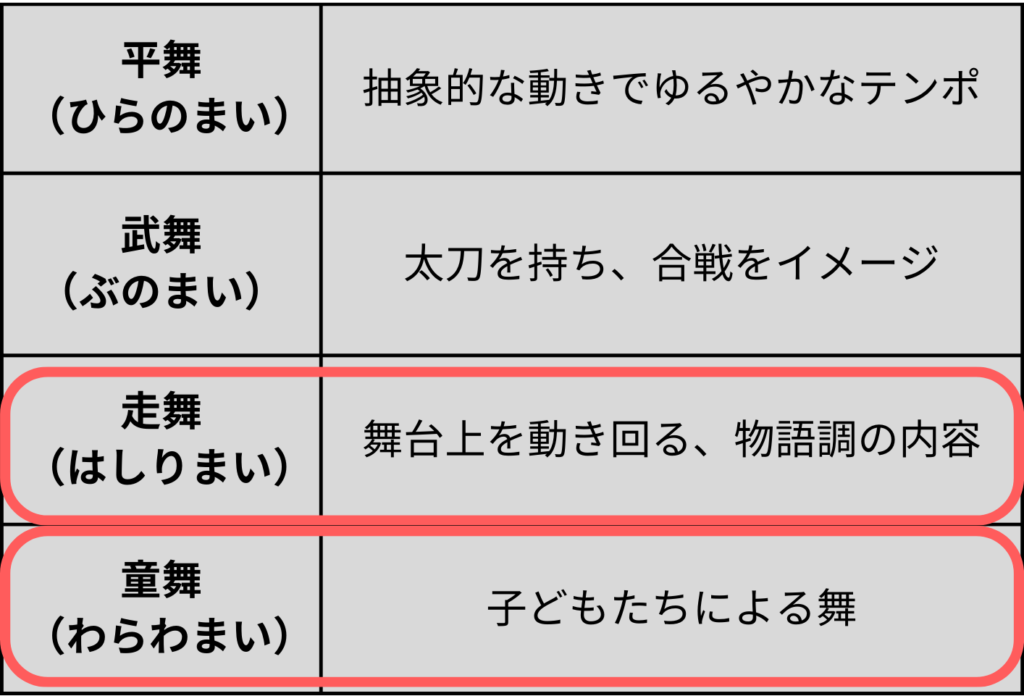

また、舞の種類には「平舞」「武舞」「走舞」「童舞」があります。

舞の種類

この日は、子どもたちによる童舞の『迦陵頻』と、舞台上を活発に動き回る走舞の『蘭陵王』をご覧いただけます。

雅楽は、千年を超える和製オーケストラ

雅楽が日本に伝来したのは5世紀ころ。

以降、神社、お寺、宮中などで神仏を讃える音楽として奏でられてきました。

雅楽は主に次の楽器で構成されます。

<管楽器>

- 鳳笙・ほうしょう

- 篳篥・ひちりき

- 龍笛・りゅうてき

<打楽器>

- 鞨鼓・かっこ

- 鉦鼓・しょうこ

- 太鼓・たいこ

<絃楽器>

- 楽筝・がくそう

- 楽琵琶・がくびわ

さらに謡や舞が加わることで、千年を超える「和製フルオーケストラ」となります。

雅楽は伝統的に口伝で教えられ、譜面やマニュアルを用いず、指揮者もいません。

演奏者たちは音に集中し、お互いの呼吸を合わせることで、感動的な音色を生み出します。

すべては、仏さまのためのお荘厳

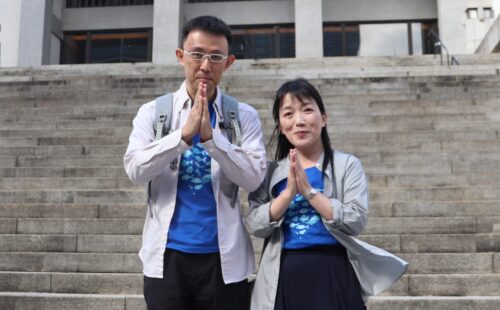

本公演は、浄土真宗本願寺派の有志のお坊さんたちによって行われます。

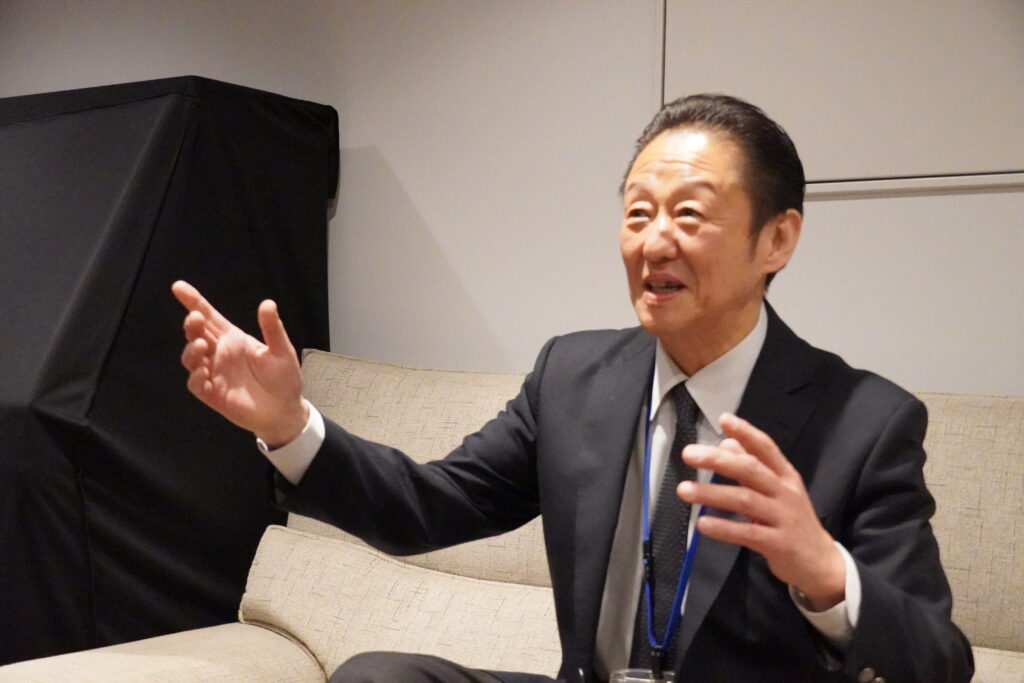

お寺で雅楽や声明が行われてきたことの意義について、真宗文化研究会代表・江尻裕史さん(姫路市・善養寺)は、「すべては仏さまのためのお荘厳です」と説明し、次のように続けます。

真宗文化研究会の代表を務める江尻裕史さん

「お荘厳とは、仏さまの世界を表すために飾り立てることです。

本堂を美しく設えること、きれいなお花を供えること、心地よい香りのお香を焚くこと、これらすべてが仏さまのありがたさを表すためであり、仏さまへのお供えです。

同じように、雅楽や声明も、仏さまの音の世界を表し、仏さまへのお供えとして奏でられるのです」

観客のみなさまには、江尻さんのことば通り、五感のすべてを使って、仏さまの世界を全身で感じてもらいたいものです。

満を持しての”単独公演”

長年にわたり、真宗文化研究会の講師を務める髙橋昭人さん(大阪府・善宗寺)さんは、「真文会のメンバーの努力に敬服しています」と話します。

真宗文化研究会講師の髙橋昭人さん

真文会は、これまで2度、ホール公演を行ってきましたが、髙橋さんはそれぞれに心残りを感じています。

20周年の際は会場に人が入りきれず、来場者に迷惑をかけてしまいました。

「こちらの見込み違いで、予想をはるかに上回る方にお越しいただきました。公演を見られずに涙を流される方や、ロビーで頭を下げる当時の会長の姿を思い出すと、いまでも胸が痛みます」

また、25周年の際はコロナ禍で制約が多く、完全な形での公演が叶いませんでした。

「なかなかメンバーが集まれず、心をひとつにするのがむずかしかった。それでも、みんなで奮起してなんとかモチベーションを持ち直し、公演にこぎつけました。入場制限をかけて、午前午後の2回公演にしました。半分が空席だったにも関わらず、観客席からは大きな歓声をいただき、あまりの感動に、思わず涙がこぼれました」

25周年記念公演。壇上であいさつする高橋昭人さん。(2021年3月31日:姫路市文化センター)

あれから1460日。

満を持して臨む30周年記念公演では、会場をさらに大きくし、しかもゲストの力を借りずに、初の”単独公演”にチャレンジします。

自分たちの力だけで何をするか? 髙橋さんは、「舞楽」以外の選択肢はなかったと話します。

「雅楽を奏でる者は、いつか舞楽を演じたいと思うものであります。

このたびの公演では、会員たちの強い希望もあり、舞楽に挑戦することにしました。

より本格的な伝統音楽、伝統芸能にチャレンジする真文会の熱意を、ぜひ、見届けてもらいたいです」

指導に熱が入る髙橋昭人さん。

真文会史上最大の会場。ゲストに頼らない単独公演。そして本格的な舞楽への挑戦。

さあ! 文字通り”舞台”は整いました。

この日、舞楽を舞う、5人の子どもたちと、若き住職の物語をご紹介いたします。

子どもたちによる童舞『迦陵頻』

迦陵頻伽とは、極楽浄土にいるとされる霊鳥。

そして、舞楽の『迦陵頻』は子どもたちによる童舞として親しまれてきた演目です。

顔に化粧をほどこし、鳥の羽を背負い、手に銅拍子を持ち、刺繍をあしらった衣装をまとう子どもたちが跳ね回る姿は、とてもかわいらしく印象的です。

本公演では、真文会メンバーの、5歳から10歳の子どもたち5名が、『迦陵頻』を舞います。

毎週土曜日、積み上げてきた練習の成果

本番までの4カ月間。

毎週土曜日の夕方に亀山本徳寺(姫路市)に集まっての練習。

はじめはぎこちなかった手足の動きも、練習を重ねるごとにみるみる上達していきました。

雅楽のリズムに合わせて、両手に持った銅拍子を叩き、腕を広げ、迦陵頻伽になりきります。

練習では大人たちが見守ってくれますが、本番では自分たちの力だけで5人の息を合わさなければなりません。

「どこがむずかしいですか?」と聞くと、みんなが一様に、「入堂と退堂の動き」と答えてくれました。

全体の調和を乱さないよう、自分の判断とタイミングで、一歩ずつ定位置まで進まなければならないからです。

加えて、舞台の上に敷かれた緑色の布が思いのほか滑りやすく、背中から長く伸びる装束を踏んでしまうこともしばしばです。

それでも、くり返しの練習で息を合わせてきた5人。週1回の稽古も、「練習2割、遊び8割」を楽しみにして、本徳寺まで集まりました。

つかの間の休憩となった途端、緊張が弾けたように走り回る。

迦陵頻伽となって羽ばたく子どもたち

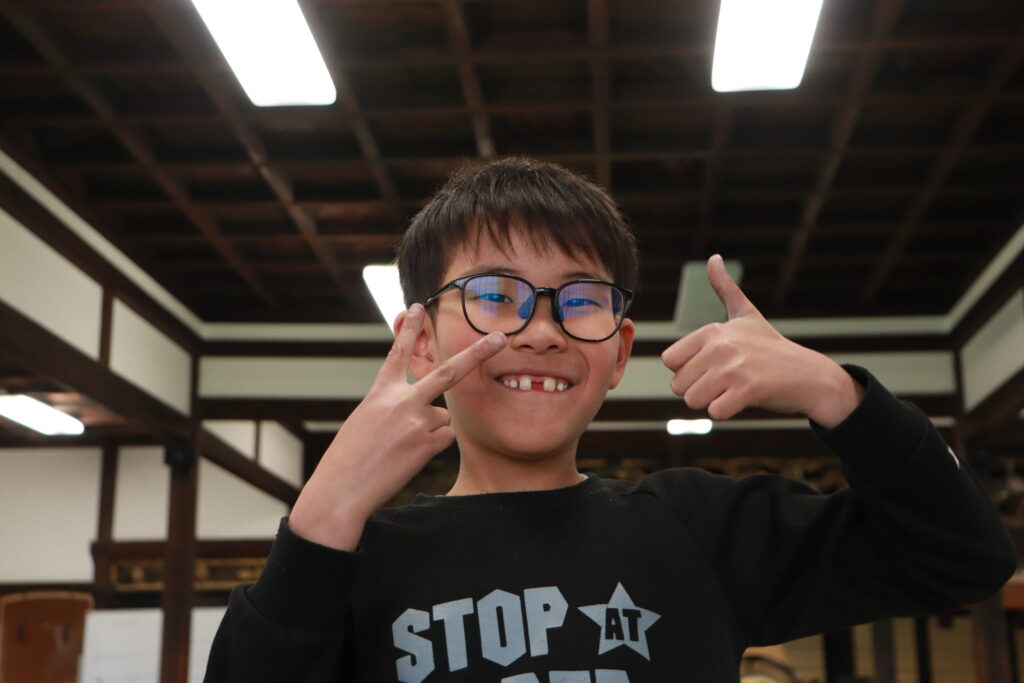

向かって前方左側で舞うのは、井上英翔くん(8歳)。

最前列に立つため、自分自身を頼りにするしかありません。

「2千人のお客さんを前に緊張しますか?」との問いにも「大丈夫です!楽しみです!」と元気いっぱい、頼もしく答えてくれました。

井上英翔くん

休憩時間も練習に余念がない英翔くん。「お父さんの厳しい稽古と、お母さんのやさしい励ましのおかげでがんばれました」と振り返ります。

姉弟で参加するのは、池本心音さん(7歳)と、池本理史くん(5歳)。

お父さんから「『迦陵頻』に出ないか」と言われ、当初は舞台に立つことをためらっていたふたり。

足さばきがうまくできずに泣き出してしまうこともありましたが、一生懸命練習を重ね、自信を胸に、本番へ臨みます。

姉の池本心音さんと、弟の池本理史くん。

思わず悔し涙を流してしまう理史くん。

それでも、お母さんに見守られながら稽古を積んだ。

舞台中央に立つ姉の心音さん。背中で弟の理史くんを引っ張る。

大阪から参加の山本柚葵さん(5歳)。

毎週土曜日、JRの”新快速”に乗って、お母さんと妹の3人で姫路までやってきました。

池本理史くんと同じく最年少。迦陵頻伽となって宙に舞うかわいらしい柚葵さんの姿は、観客にとって忘れがたいものとなることでしょう。

山本柚葵さん

祖父の吹く龍笛の音色に乗せられて、迦陵頻伽となって羽ばたきます。

家族3人の夢舞台

この日、高砂市の西蓮寺からは、福田智成さん、景子さん、そして長女の千紘さんが、アクリエひめじの舞台に立ちます。

智成さんは篳篥奏者として、景子さんは司会進行を担当し、千紘さんは『迦陵頻』の最年長リーダー(10歳)として参加します。

右から福田智成さん、千紘さん、景子さん。(高砂市・西蓮寺)

智成さんが「舞楽をやるなら、ぜひ『迦陵頻』をしましょう!」と提案したのは、千紘さんと同じ舞台に立つことを夢見ていたからです。

「『迦陵頻』は”童舞”です。小学生までの子どもが務めることが多く、これが最後のチャンスだと思いました」と智成さんは語ります。

この提案に千紘さんは、「カッコいいからやってみたい」と、物おじせずに即答。

幼い頃から父の雅楽に触れて、ピアノの発表会では同じ舞台でコラボした経験もあります。

お寺で生まれ、雅楽の音色を聴きながら育った千紘さんにとって、自分が舞台に立つ番がついに訪れたのです。

負けず嫌いな性格の千紘さん。毎日練習を欠かすことなく、1日2回は通し稽古を積み重ねた。

景子さんは、「これだけの大舞台に物怖じせずに出てくれることを、母として大変感謝しています。思う存分楽しんでほしい」と語ります。

千紘さんは、5人の舞人を引っ張るリーダーとして、先頭に立ちます。

景子さんが舞台袖から見守る中、智成さんの篳篥の音色を背に受けて、迦陵頻伽となって美しく羽ばたく千紘さんの舞に、ぜひご注目ください。

勇ましく端麗な武将の舞『蘭陵王』

善福寺(神戸市)の住職・武昂真さん。

『蘭陵王』の舞人として、アクリエひめじの舞台に臨みます。

武昂真さん

16歳で父を亡くし、23歳という若さで住職に就任。お寺の法務を続けながら、声明や雅楽の技術を磨いてきました。

「幼い頃から父の仕事ぶりを見て、自分もお寺を継ぐんだと心に決めていました」と話す武さんは、龍笛奏者だった亡き父の形見を使い続けています。

この日、舞人という大役を務める武さん。

『蘭陵王』は、美貌の武将が仮面をつけて戦ったという古代中国の伝説に基づく演目です。

舞指導として携わる深田敏弘さん(大阪府・永福寺)は、『蘭陵王』のむずかしさを次のように説明します。

「重い衣装に足をとられ、面によって視界が遮られる中、力強くも繊細な舞が求められます。足腰を落とし、腕を伸ばし、見た目以上に体力を消耗します」

「私も宮内庁の先生のご指導の下、『蘭陵王』を習得しました」と深田さん。限られた時間の中で熱心に稽古をつけた。

舞人に武さんを指名したのは、自らも『蘭陵王』を舞ったことのある赤松香菜さん(たつの市・政源寺)です。

「背が高く、体力が求められる『蘭陵王』を舞うのは、武さんしかいなかった。住職としての法務の傍らで、一生懸命に努力され、見事に仕上げてきました。本番の舞台を存分に楽しんでほしいですね」と、エールを送ります。

真宗文化研究会の赤松香菜さん。1年前のちょうど同じ時期に、深田さんから猛特訓を受けて、『蘭陵王』を自身の住職継職法要で舞った。

深田さん、赤松さん、武さんと受け継がれることで、舞楽の伝統が脈々と真文会の中に根付いていく。

武さんは、「この役を演じることは大きなプレッシャーですが、練習を重ねることで自信に変えています。お浄土にいる父や、会場まで足を運んで下さったご門徒やお客様に、よい舞を見せられるようがんばりたいです」と意気込みを語ります。

この度の『蘭陵王』の舞は、期待を一身に背負った武さんの情熱が光る一幕となるでしょう。

おわりに

この特別な日、アクリエひめじの舞台には阿弥陀如来、親鸞聖人、蓮如上人の掛軸が掲げられます。

舞楽は、千年の時を超えて、仏さまや人々を讃えるために、舞い、そして奏でられてきました。

これらの伝統文化が長い時間を経ても色あせない理由は、多くの人々が仏さまの慈悲に感謝し、その恩徳を称えたいと願ってきたからに他なりません。

今、不確かな未来が語られがちですが、そんな時こそ、過去の教えから学び、古い伝統から力を得ることが大切です。

この公演を通じて、千年を超える伝統の力を感じ取り、心からの感動を体験してください。

本日の公演に向けて、真宗文化研究会の皆さんがどれだけ多くの時間を費やし、努力してきたか。

舞楽にかけた1460日。

私たち素心は、そのすべての瞬間が成功につながることを心から願っています。

どうぞ、この感動的なひと時を存分に楽しんでください。

南無阿弥陀仏

取材・撮影・文 玉川将人

※25周年記念公演レポート記事